في أعماق التاريخ، حيث تتمازج أضواء الفجر مع ظلال الألغاز، تبرز فترة زمنية تُعرف بـ”المملكة المصرية الحديثة”. إنها ليست مجرد حقبة، بل هي ذروة حضارة عظيمة، سمفونية من العظمة والازدهار والتحولات الغامضة التي لا تزال تُلهِم العلماء والمؤرخين حتى يومنا هذا. من القرن السادس عشر قبل الميلاد وحتى القرن الحادي عشر قبل الميلاد، شهدت هذه المملكة فصولًا من القوة المطلقة والاتساع الإقليمي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر القديمة. لقد كان عصرًا فريدًا من نوعه، حيث تحولت مصر من مملكة إقليمية إلى إمبراطورية عابرة للحدود، تمد نفوذها من أعماق النوبة جنوبًا إلى بلاد الشام شمالًا، محققة أقصى اتساع جغرافي لها.

لكن ما الذي جعل هذه الحقبة تُعرف بـ”الإمبراطورية المصرية”؟ وكيف تمكنت حضارة عريقة من بلوغ ذروتها في ظل حكام تحولوا من مجرد “ملوك” إلى “فراعنة”، ليس فقط بالحكم، بل بالهيمنة المطلقة والارتباط بالإلهي؟ ما هي الأسرار التي دفنتها الرمال، والتي لا تزال تثير حيرة من يحاول فك شفرتها؟ هل كانت هذه العظمة نتيجة طبيعية لتراكم القوة، أم كانت ثمرة رؤى استثنائية لحكام غير عاديين؟ دعونا نبدأ رحلتنا الحوارية، نسبر أغوار هذا العصر الذهبي، ونكتشف الأسرار التي دفنتها الرمال على مر العصور، ونحلل العوامل التي قادت إلى صعودها المدوي، ثم إلى تراجعها الغامض.

مصر على حافة الهاوية وبداية التحول التاريخي

“لقد كانت مصر في مفترق طرق تاريخي، على حافة الهاوية بعد قرون من الفوضى والاحتلال الأجنبي. هل كان هناك مخرج من الظلام الذي فرضته الفترة الانتقالية الثانية؟” هكذا قد يفتتح مؤرخ مرموق حديثه عن بداية المملكة الحديثة، متأملًا في التحديات الهائلة التي واجهتها مصر قبل فجر هذا العصر الجديد. الفترة الانتقالية الثانية (حوالي 1650-1550 قبل الميلاد) كانت فترة اضطراب عميق، حيث انقسمت البلاد، وسيطر الهكسوس، وهم حكام أجانب، على دلتا النيل ومناطق واسعة من شمال مصر. كانوا يمثلون تهديدًا وجوديًا للكيان المصري، ليس فقط عسكريًا ولكن ثقافيًا ودينيًا. كانت الروح المصرية تتوق إلى الاستقلال والتجديد، وظهر القائد الذي لبي هذه الدعوة.

أحمس الأول محرر مصر ومؤسس المملكة الحديثة

في الواقع، يمثل عام 1550 قبل الميلاد نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر، حيث انطلقت الأسرة الثامنة عشرة بقيادة أحمس الأول. لم يكن أحمس مجرد محرر؛ بل كان المؤسس الحقيقي لدولة جديدة أدركت أهمية القوة العسكرية الموحدة والدبلوماسية الفعالة. بعد سلسلة من الحملات العسكرية المنهجية، تمكن أحمس الأول من تحقيق نصر حاسم على الهكسوس في عام 1532 قبل الميلاد، ليس فقط بطردهم من مصر، بل بتعقبهم إلى بلاد الشام وتأمين الحدود الشمالية الشرقية. لم تقتصر انتصاراته على ذلك، بل امتدت لتشمل استعادة النفوذ المصري في أراضي كنعان والنوبة، مما وضع الأساس لإمبراطورية مترامية الأطراف. هذه الانتصارات لم تكن مجرد أحداث عسكرية؛ لقد كانت بمثابة اللبنة الأولى لبناء إمبراطورية تتجاوز مفهوم المملكة التقليدية، وتعتمد على السيطرة الإقليمية الواسعة.

من “ملك” إلى “فرعون” تحول جوهري في مفهوم الحكم

بعد وفاته، تولى أمنحتب الأول الحكم في عام 1525 قبل الميلاد، ليواصل مسيرة البناء والتوسع. خلال هذه الفترة، بدأ يظهر تحولًا لافتًا في ألقاب حكام مصر؛ فبينما كان يُطلق عليهم “ملوك” قبل المملكة الحديثة، بدأ يُطلق عليهم “فراعنة” خلال هذه الحقبة. هذا التحول اللفظي ليس محض صدفة، بل يعكس تغيرًا جوهريًا في طبيعة السلطة وتعاظم نفوذ الحاكم ليصبح ليس فقط رأس الدولة، بل وسيطًا إلهيًا، ممثلًا للآلهة على الأرض، وصاحب شرعية دينية وسياسية لا تقبل الجدل. أصبح الفرعون مركز الكون المصري، يجمع بين القوة الدنيوية والسلطة الروحية.

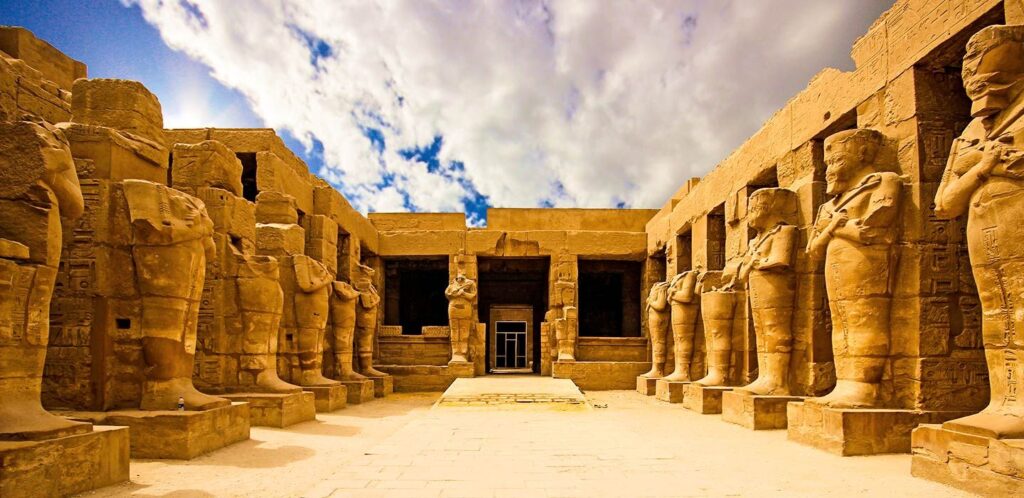

لم يكن التوسع مقتصرًا على الجانب العسكري. ففي عام 1530 قبل الميلاد، بدأ أحمس في تشييد مشاريع بناء مهمة، على غرار ما تم بناؤه في الفترة الانتقالية الثانية، مثل معبد آمون الكبير في الكرنك. هذه المشاريع الضخمة لم تكن مجرد رموز للسلطة، بل كانت تجسيدًا لإعادة إحياء الروح المصرية ومركزة القوة في مدينة طيبة، التي أصبحت عاصمة المملكة الجديدة، أو ما يُعرف اليوم بـ”الأقصر”. كانت طيبة، بفضل معابدها المتنامية مثل الكرنك والأقصر، مركزًا دينيًا وثقافيًا لا يُضاهى، مما عزز مكانة الفرعون وكهنة آمون كقوتين مهيمنتين.

اتساع الإمبراطورية وبداية الأسطورة تحتمس الأول

مع وصول تحتمس الأول إلى العرش في عام 1504 قبل الميلاد، شهدت طيبة تحولًا جذريًا لتصبح المدينة الأكثر مهابة في المملكة. كان تحتمس الأول مسؤولًا عن إقامة المسلة الشهيرة في معبد الكرنك، التي لا تزال تقف شامخة حتى اليوم، مما دفع بالإمبراطورية المصرية نحو أقصى اتساع لها. لقد وصل بجيوشه إلى نهر الفرات شمالاً، وعمق السيطرة المصرية في النوبة جنوباً. كان هذا الفرعون هو أول من دُفن في وادي الملوك بالأقصر، وهو التقليد الذي استمر لقرون لاحقة، ليصبح وادي الملوك مقبرة الفراعنة الأبدي، محاطًا بهالة من القدسية والغموض. هذه البدايات القوية وضعت الأساس لعصر من الازدهار والسيطرة، ولكنها أيضًا حملت في طياتها بذور التحولات المستقبلية، سواء كانت دينية أو فنية أو حتى سياسية. فهل كانت هذه الإمبراطورية الناشئة محصنة ضد رياح التغيير، أم أن قوتها كانت تخفي اضطرابات كامنة؟

كيف حققت مصر القديمة قفزتها نحو المجد؟

“كيف يمكن لحضارة أن تحقق هذا القدر من العظمة في وقت قصير نسبيًا؟ ما هو السر وراء هذه القفزة النوعية في البناء والسياسة والعسكرية؟ هل كانت القيادة الفردية هي المحرك الرئيسي، أم أن هناك عوامل أعمق؟” قد يتساءل عالم آثار أمام عظمة معبد الكرنك أو تحفة الدير البحري. الإجابة تكمن في سلسلة من الفراعنة الذين لم يخشوا التوسع وترك بصمات خالدة في سجلات التاريخ، والذين أدركوا أن القوة العسكرية يجب أن تتماشى مع الإنجازات الثقافية والدينية.

حتشبسوت فرعونة كسرت القواعد وبنت مجدًا صامتًا

في عام 1479 قبل الميلاد، صعدت حتشبسوت إلى عرش مصر، بمساعدة ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيرًا جدًا ليحكم بمفرده. لكن حتشبسوت لم تكن مجرد وصية؛ فقد أثبتت أنها فرعونة عظيمة، بل من أعظم الفراعنة، وشهد عهدها فترة ازدهار غير مسبوق. حكمت مصر لمدة 20 عامًا تقريبًا، وهي واحدة من النساء القلائل اللاتي حملن لقب فرعون، وتحدت بذلك الأعراف التقليدية للمجتمع المصري الذي كان يفضل الحكم الذكوري. تميز عهدها بالبعثات التجارية المزدهرة إلى بلاد بونت (الصومال الحديثة)، التي جلبت لمصر كميات هائلة من البخور والمر والمواد الثمينة، مما عزز اقتصاد البلاد. أما مشاريع البناء الضخمة، فكانت أيقونة عهدها، أبرزها معبدها الجنائزي الرائع في الدير البحري، المصمم ببراعة معمارية مذهلة، والذي يظهر كيف سعت لترسيخ شرعيتها وسلطتها. لقد أظهرت قدرة إدارية ورؤية ثاقبة، ولم تُعرف بشن حروب كبرى، بل بالتركيز على التجارة والبناء، مما يلقي بظلال من الغموض على شخصيتها: هل كانت رمزًا للسلام أم للقوة الهادئة؟

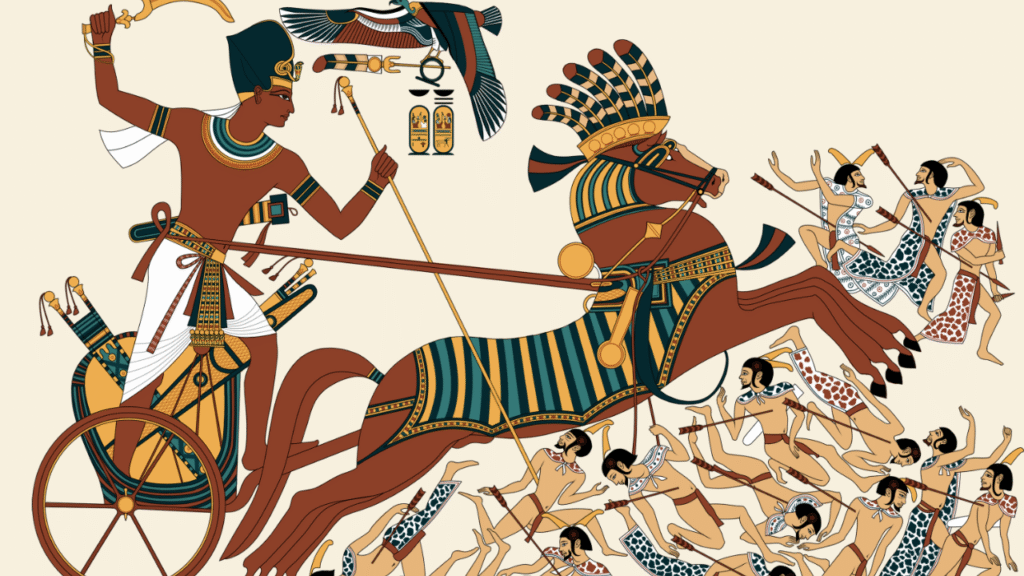

تحتمس الثالث: نابليون مصر وصانع الانتصارات الكبرى

بعد حتشبسوت، تولى تحتمس الثالث العرش بمفرده في عام 1458 قبل الميلاد، وأصبح واحدًا من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. يُطلق عليه أحيانًا “نابليون مصر” نظرًا لعبقريته العسكرية الفذة. في عهده، وصلت مصر إلى ذروة قوتها وتأثيرها. وسّع تحتمس الثالث الجيش المصري وقاده بنجاح كبير في سبع عشرة حملة عسكرية إلى الشرق الأدنى، لترسيخ الإمبراطورية التي أنشأها أسلافه، مما أدى إلى ذروة في قوة مصر. كانت حملاته، مثل معركة مجدو، نماذج للتخطيط الاستراتيجي والسرعة في التنفيذ، مما أرهب أعداء مصر وجلب لها ثروات هائلة على شكل جزية من الممالك الخاضعة. هذه الثروات سمحت لمصر بتمويل المزيد من مشاريع البناء والعمارة الضخمة، وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية لا تُقهر. الألغاز التي تحيط بهذه الحملات، وكيفية إدارته للجيوش بفعالية في بيئات جغرافية متنوعة، لا تزال تثير الدهشة والإعجاب. لقد كان مهندسًا معماريًا بارعًا أيضًا، فبنى صروحًا عظيمة في الكرنك، تخلد انتصاراته.

أمنحتب الثالث: عصر الذهب والرخاء الثقافي

ثم جاء أمنحتب الثالث في عام 1391 قبل الميلاد، وهو فرعون يُعرف بعهد الرخاء والسلام الذي استمر لما يقرب من أربعة عقود. لقد كان مهندسًا عظيمًا، شيد معبد آمون في الأقصر، والذي لا يزال أحد أروع المعابد المصرية، وشهد عهده ازدهارًا فنيًا وثقافيًا غير مسبوق. كان عصره بمثابة ذروة الفن المصري الكلاسيكي، حيث تميزت التماثيل والمعابد بجمالية وفخامة لا مثيل لها، وتظهر قدرة الفنانين على النحت الدقيق والتفاصيل المعقدة. كما اشتهر أمنحتب الثالث بعلاقاته الدبلوماسية الواسعة مع القوى الكبرى في الشرق الأدنى، كما يتضح من رسائل تل العمارنة التي تكشف عن شبكة معقدة من التحالفات والمصاهرات بين العائلات المالكة. هذه الفترة من الاستقرار والرخاء المطلق أدت إلى تراكم ثروات هائلة، سمحت للفراعنة بالتركيز على الجوانب الثقافية والدينية، وتشييد معابد ضخمة لم يُرَ مثلها من قبل. ولكنها أيضًا ربما زرعت بذور التغييرات الجذرية القادمة، فهل كان هذا الهدوء الساحر مجرد هدوء يسبق العاصفة، التي ستحول وجه مصر إلى الأبد؟

أخناتون وثورته: هل يمكن لفكرة واحدة أن تهز عرش الآلهة؟

“هل يمكن لفكرة واحدة، مهما كانت جذرية، أن تهز أسس إمبراطورية راسخة؟ هل يمكن لدين جديد، يدعو لعبادة إله واحد، أن يقلب نظامًا عمره آلاف السنين رأسًا على عقب، ويواجه مقاومة عنيفة من تقاليد متجذرة؟” سؤال يتردد في أروقة المتحف المصري، أمام تمثال أخناتون الغريب، الذي يختلف تمامًا عن التصوير التقليدي للفراعنة. في عام 1353 قبل الميلاد، أصبح أمنحتب الرابع فرعونًا، ولكنه سرعان ما غير اسمه إلى أخناتون، وبدأ ثورة دينية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر. لم تكن هذه مجرد إصلاحات دينية؛ كانت انقلابًا شاملاً على النظام القديم.

التوحيد في قلب مصر القديمة: عبادة أتون بدلًا من آمون

فقد كرّس أخناتون نفسه لعبادة إله واحد، هو أتون، ممثلًا بقرص الشمس، الذي كان يُعبد سابقًا كإله ثانوي. غالبًا ما يُفسر هذا الإيمان على أنه أول مثال على التوحيد في التاريخ، على الرغم من أن بعض المؤرخين يرون أنه كان شكلًا من أشكال “الربوبية”، حيث ركز على إله واحد مع عدم إنكار وجود آلهة أخرى، لكنه سلب قوتها ونفوذها. لم يكتفِ أخناتون بذلك، بل نقل العاصمة الجديدة إلى تل العمارنة (أخيتاتون)، وخصصها لإله أتون، وحظر الإشارة إلى جميع الآلهة الأخرى، بل وأمر بتدمير صور وأسماء الآلهة القديمة، وخاصة آمون. كانت هذه خطوة جريئة، بل مدمرة، لنظام ديني واجتماعي راسخ، كان يعتمد على تعدد الآلهة وعلى سلطة كهنة آمون الهائلة. هذه الإجراءات أثارت عداءً كبيرًا في الأوساط الدينية والبيروقراطية.

نفرتيتي شريكة الحكم وأيقونة التغيير

زوجة أخناتون، نفرتيتي، كان لها دور كبير في الديانة المصرية خلال هذه الفترة، بل أصبحت أيقونة للجمال والسلطة، وظهرت في نقوش كثيرة بجانب زوجها، مما يعكس نفوذها غير العادي وشراكتها في هذه الثورة الدينية. كانت تُصوَّر في مناظر عامة على قدم المساواة مع الفرعون، وهو أمر غير مسبوق. في عهد أخناتون، ازدهر الفن المصري بشكل كبير، ولكن بأسلوب جديد تمامًا يُعرف بـ”أسلوب العمارنة”. سمح هذا الأسلوب بإنشاء منحوتات تبدو أقل رسمية، وأحيانًا مبالغ فيها، مع التركيز على الواقعية، حتى لو كانت تلك الواقعية تتضمن تصويرًا غير مثالي للملوك (مثل إظهار جسد أخناتون بخصائص غير تقليدية). كانت الأشكال أكثر استطالة ونحافة، والوجوه أكثر تعبيرًا وحيوية، مما كسر التقاليد الصارمة للفن المصري القديم التي كانت تفضل المثالية والجمود. لقد كان تحولًا جذريًا يعكس التغيير في الفلسفة الحاكمة.

فترة زمنية اصبحت لغزاً تاريخياً!

لكن ثورة أخناتون لم تدم طويلًا. أدت إهماله للعلاقات الخارجية والقضايا الداخلية، وتركيزه الكلي على دينه الجديد، إلى اضطرابات متزايدة وتراجع نفوذ مصر في آسيا. في نهاية القرن الثامن عشر، تغيرت حالة مصر تمامًا. بعد وفاته في عام 1336 قبل الميلاد، عادت مصر تدريجيًا إلى تقاليدها القديمة، مدفوعة بضغط كهنة آمون والمواطنين الذين تشبثوا بآلهتهم القديمة. أصبحت شخصيته لغزًا، هل كان نبيًا سابقًا لعصره، يرى ما لم يره أحد، أم حاكمًا طغى عليه فكر واحد، مما أفقده الواقعية السياسية؟ بقيت العمارنة مهجورة، وأعماله الفنية تعرضت للتدمير الممنهج من قبل الخلفاء الذين سعوا لمحو ذكراه من التاريخ، في محاولة يائسة لاستعادة النظام والشرعية الدينية. فهل يمكن لمسيرة إصلاح أن تتلاشى بهذا القدر من السرعة، أم أن جذور التقاليد كانت أعمق مما تصور أخناتون، وأن الحضارة المصرية كانت عصية على التغيير الجذري بهذه الطريقة؟

عصر الملك توت عنخ آمون

“هل يمكن لإمبراطورية أن تتعافى من صدمة دينية واجتماعية كهذه؟ هل يمكن لروح التقاليد أن تنتصر على موجة التجديد الجريئة، لتولد من جديد في شكل أكثر قوة وعظمة؟” هذا ما قد يتساءله الباحثون وهم يدرسون عودة الاستقرار بعد فترة العمارنة المضطربة. بعد وفاة أخناتون، وتولي خلفاء قصيري الأجل، أصبح توت عنخ آمون حاكمًا لمصر في عام 1333 قبل الميلاد. على الرغم من حكمه القصير – حيث توفي في عام 1323 قبل الميلاد وعمره 19 عامًا فقط – إلا أنه دفن في وادي الملوك، وأصبح اكتشاف مقبرته في القرن العشرين واحدًا من أعظم الاكتشافات الأثرية على الإطلاق، كاشفًا عن كنوز مذهلة وظلال لفرعون شاب حكم في زمن الاضطراب. لكن توت عنخ آمون كان مجرد واجهة لعملية الترميم، التي قادها بالفعل كبار المسؤولين في بلاطه.

حور محب: الجنرال الذي أعاد الدولة من الفوضى

كانت البداية الحقيقية لاستعادة النظام على يد الجنرال حور محب، الذي استولى على عرش مصر في عام 1319 قبل الميلاد. كان حور محب قائدًا عسكريًا محنكًا، عمل على استعادة النظام القديم، وقمع بقايا عبادة أتون، وأعاد تنشيط المعابد التقليدية، خاصة معابد آمون. لقد أعاد تنظيم الدولة والجيش، ووضع قوانين جديدة لضمان الاستقرار والعدالة، مما مهّد الطريق لعصر جديد من الازدهار. قبل وفاته في عام 1307 قبل الميلاد، عيّن وزيره رمسيس الأول ليكون الفرعون التالي، لتبدأ بذلك الأسرة التاسعة عشرة.

سيتي الأول بطل المعارك ومهندس الأساطير

بعد وفاة رمسيس الأول في عام 1306 قبل الميلاد، صعد ابنه سيتي الأول إلى العرش. كان سيتي الأول محاربًا عظيمًا، وسعى لاستعادة نفوذ مصر في آسيا، وخاض حملات ناجحة في الشام. لكن الإنجازات المعمارية في عهده كانت مبهرة أيضًا، خاصة معبده الجنائزي الرائع في أبيدوس، الذي يتميز بنقوشه البارزة الدقيقة التي تروي قصص الأساطير المصرية ومعارك الفرعون. كما أن مقبرته في وادي الملوك هي تحفة فنية، تعكس قمة الفن الرامسي بجمال ألوانها وتفاصيلها.

أطول فترة حكم لفرعون في تاريخ مصر (رمسيس العظيم)

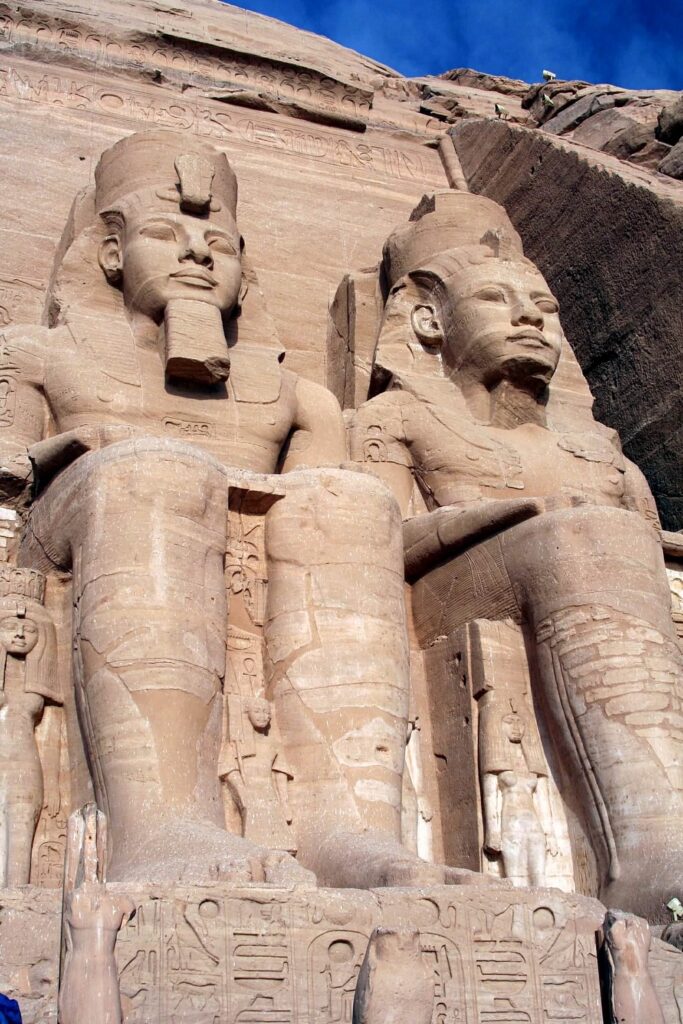

لكن العصر الذهبي للأسرة التاسعة عشرة والأسرة العشرين، والذي يُعرف أحيانًا بالفترة الرعمسية نظرًا لكثرة الفراعنة الذين حملوا اسم “رمسيس” (أحد عشر فرعونًا تقريبًا)، بلغ ذروته مع رمسيس الثاني، الذي يُعرف بـ”رمسيس العظيم”. حكم رمسيس الثاني لمدة 66 عامًا (1279-1213 قبل الميلاد)، وهو أطول عهد لفرعون في التاريخ المصري، مما منحه وقتًا كافيًا لترك بصمة لا تُمحى. كانت معركة قادش، التي خاضها ضد الإمبراطورية الحيثية، واحدة من أشهر المعارك في التاريخ القديم، ليس فقط لضخامة الجيوش المشاركة، بل لأنها انتهت بأول معاهدة سلام معروفة في التاريخ، مما يعكس براعة رمسيس الدبلوماسية بالإضافة إلى قوته العسكرية. وكعلامة على انتصاره ولقوته، أنشأ رمسيس المعابد الكبرى في أبو سمبل، التي تُعد أعجوبة معمارية منحوتة في الصخر، تصور الفرعون بحجم إلهي، تخليدًا لانتصاراته ولذاته الإلهية.

من الكرنك إلى ممفيس: مشاريع عملاقة ترسخ الهيبة

لم يقتصر إرث رمسيس الثاني على أبو سمبل؛ فقد نقل العاصمة لتكون في الدلتا، وأقام مدنًا جديدة مثل “بر-رمسيس”، وشيد العديد من المعالم الرائعة في جميع أنحاء مصر، مثل تماثيله الضخمة في ممفيس، وقاعة الأعمدة الكبرى في الكرنك، التي تُعد أكبر قاعة دينية في العالم. تميز الفن في عهده بالمنحوتات الضخمة والنقوش البارزة التي تصور الحروب والأسرى، والتي كانت تهدف إلى تمجيد الفرعون وقوته. لم يكن رمسيس الثاني مجرد حاكم عسكري أو باني؛ كان رمزًا للقوة والازدهار والاستقرار. لقد شهدت مصر في عهده ازدهارًا كبيرًا في العلاقات الدبلوماسية والتجارية، القائمة على العقود المكتوبة والمعاهدات والرسائل بين الملوك وفواتير البيع. حتى قناة مصرية رُبطت البحر الأحمر بنهر النيل في عام 1300 قبل الميلاد. كان رمسيس الثاني هو تجسيدًا للملك الفرعوني الكامل، الذي يجمع بين القيادة العسكرية والدينية والإدارية والفنية. إن الإرث الذي تركه رمسيس الثاني هو دليل على عظمة غير مسبوقة، وسعى جاهدًا ليخلد نفسه في التاريخ. ولكن هل يمكن لهذه العظمة أن تصمد إلى الأبد أمام اختبار الزمن؟ وما هي القوى التي بدأت تلوح في الأفق لتهدد هذا البناء الشاهق؟

رمسيس الثالث وشعوب البحر: آخر انتصار قبل السقوط

“كل إمبراطورية عظيمة لا بد أن تواجه قدرها. فهل كانت نهاية المملكة الحديثة حتمية، أم أنها نتيجة لسلسلة من القرارات والتحديات الداخلية والخارجية التي تراكمت على مر العقود؟” يتساءل عالم اجتماع سياسي، وهو يدرس دورة صعود وهبوط الحضارات. لقد بلغت الإمبراطورية المصرية أوجها، لكن حتى أعتى الجدران يمكن أن تتصدع، خاصة عندما تكون هناك ضغوط متعددة الأوجه تنهال عليها.

كان رمسيس الثالث آخر الفراعنة الأقوياء في المملكة الحديثة، وحكم خلال الأسرة العشرين. لكن عهده لم يكن عصر سلام؛ فقد واجه تحديًا هائلاً من “شعوب البحر”، وهم مجموعة غامضة من الغزاة البحريين الذين يُعتقد أنهم جاؤوا من منطقة بحر إيجه، وحاولوا غزو مصر في عام 1180 قبل الميلاد. كانت هجماتهم مدمرة، حيث اجتاحوا شرق البحر الأبيض المتوسط، ودمروا العديد من الحضارات الأخرى. في عام 1178 قبل الميلاد، تمكن رمسيس الثالث من هزيمتهم في معركة دجاحي على شواطئ إكسويس، وفي معركة بحرية حاسمة في دلتا النيل، مما أنقذ مصر من مصير العديد من الحضارات المعاصرة. لكن هذا النصر جاء بتكلفة باهظة؛ فقد أرهقت هذه الحروب موارد مصر، واستنزفت جيشها، وتركت البلاد ضعيفة اقتصاديًا وعسكريًا.

كيف أنهكت الحروب خزائن مصر وجيشها؟

بعد رمسيس الثالث، بدأت الإمبراطورية المصرية في آسيا بالتدهور تدريجيًا. لم تكن المشاكل عسكرية فحسب؛ فقد بدأت المشاكل الداخلية تتفاقم بشكل كبير. كانت هناك مشكلة كبيرة تتعلق بنقص الغذاء، مما يشير إلى تغيرات مناخية أو بيئية أثرت على الزراعة، أو سوء إدارة للموارد. هذا النقص أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان. وثقت السجلات المصرية أول إضراب عمالي معروف في التاريخ، حيث توقف عمال مقابر وادي الملوك عن العمل مطالبين بأجورهم ومخصصاتهم من الغذاء، وهو مؤشر واضح على تفاقم الأزمة الاقتصادية. تفشى الفساد في البيروقراطية، وزادت السرقات في المقابر الملكية، مما يدل على ضعف سلطة الدولة المركزية وعدم قدرتها على فرض القانون.

خلف رمسيس الثالث عدد من أبنائه، بما فيهم رمسيس الرابع، ورمسيس السادس، ورمسيس الثامن، الذين تعاقبوا على العوالي واحدًا تلو الآخر بعد وفاته. لكن هؤلاء الفراعنة لم يتمكنوا من استعادة مجد أسلافهم، بل كانوا في الغالب حكامًا ضعافًا، لا يملكون القوة أو النفوذ الكافي لإدارة إمبراطورية مترامية الأطراف. كانت الفترة التي حكم فيها آخر فراعنة المملكة الحديثة، رمسيس الحادي عشر، ضعيفة للغاية، وتفاقمت خلالها أزمات الجفاف. في هذه الفترة، تآكلت سلطة الفرعون بشكل كبير. أصبح كهنة آمون الكبار في طيبة هم الحكام الفعليين لصعيد مصر، وسيطروا على ثروات ضخمة ومساحات شاسعة من الأراضي، مما جعلهم دولة داخل الدولة. وفي الوقت نفسه، سيطر سمندس، وهو أحد كبار المسؤولين، على صعيد مصر حتى قبل وفاة رمسيس الحادي عشر. هذا التفكك في السلطة المركزية، وظهور قوى إقليمية مستقلة تتقاسم النفوذ، كان مؤشرًا واضحًا على نهاية عصر الإمبراطورية، وإيذانًا بفترة جديدة من الانقسام والضعف. إن غموض هذه الفترة النهائية، وكيف تلاشت هذه القوة العظمى، يثير تساؤلات حول طبيعة السلطة ودورة الحضارات.

الظلال الباقية – أثار واسرار حتى يومنا هذا

“هل انتهت الإمبراطورية حقًا، أم أنها تحولت، لتترك وراءها بذور حضارات لاحقة؟ ما هو الأثر الحقيقي لهذه الفترة على تاريخ مصر والعالم، وما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من صعودها وسقوطها؟” في نهاية المطاف، انحدرت المملكة الحديثة إلى ما يُعرف بالفترة الانتقالية الثالثة (حوالي 1070-664 قبل الميلاد)، وهي حقبة تميزت بالانقسام السياسي، وضعف السلطة المركزية، والاحتلال الأجنبي المتقطع. ومع ذلك، فإن إرث هذه المملكة العظيمة لا يزال محفورًا بعمق في وعي البشرية.

لقد تركت المملكة الحديثة إرثًا خالدًا يثير الإعجاب حتى يومنا هذا:

- المقابر الملكية في وادي الملوك بالأقصر: تُعد هذه المقابر، التي تضم كنوزًا لا تقدر بثمن مثل مقبرة توت عنخ آمون، شهادة على براعة الفن والعمارة المصرية، وهي بمثابة كبسولة زمنية تكشف أسرار الحياة والموت والمعتقدات الدينية في مصر القديمة. لا يزال الغموض يكتنف العديد من هذه المقابر، وربما لا تزال هناك كنوز وأسرار مدفونة لم تُكتشف بعد.

- حكم عظماء: حكم مصر في هذه الفترة حكام عظام، أسطوريون في قوتهم وإنجازاتهم، بما في ذلك الملكة حتشبسوت، توت عنخ آمون، أخناتون، رمسيس الثاني، وتحتمس الثالث. كل منهم ترك بصمته الخاصة، وساهم في تشكيل الإمبراطورية، سواء من خلال الفتوحات العسكرية، أو المشاريع المعمارية الضخمة، أو الثورات الدينية. إن دراسة حياتهم لا تزال تكشف عن تعقيدات القيادة والسلطة في العصور القديمة.

- ثورة أخناتون الدينية: على الرغم من قصرها، فإن دعوة الملك أخناتون لدين جديد يعبد أتون (إله الشمس) كانت سابقة تاريخية لمفهوم التوحيد، وألهمت الكثير من النقاشات حول طبيعة الإيمان والتغيير الديني. لقد كانت محاولة غير مسبوقة لتحويل مجتمع بأكمله، وفشلها يثير تساؤلات حول قدرة الفرد على تغيير تيارات التاريخ الراسخة.

- أوج القوة: بلغت مصر أعلى مستوياتها في عهد الملك تحتمس الثالث، والذي وصف بـ”نابليون مصر”. هذا العصر رسخ مكانة مصر كقوة عظمى، ووضع معايير جديدة للهيمنة الإقليمية، مما أثر على التوازنات السياسية في الشرق الأدنى لقرون قادمة.

كانت المملكة المصرية الحديثة فترة من التناقضات المدهشة: عصر ذهبي من القوة المطلقة والازدهار الاقتصادي والابتكار الفني، تخللته ثورات دينية واضطرابات سياسية، وانتهت بتفكك بطيء ومحزن. إنها قصة صعود وهبوط، إنجازات وتحديات، كشفت عن مرونة الحضارة المصرية وقدرتها على التكيف، حتى في مواجهة التدهور. لم تمت مصر، بل دخلت في طور جديد، متأثرة بعمق بإرثها العظيم. وحتى يومنا هذا، لا تزال أسرارها الغامضة تلوح في الأفق، تدعونا للتأمل في عظمة الإنسان وزوال الإمبراطوريات. ففي كل حجر من معابدها الشاهقة، وفي كل نقش دقيق على جدران مقابرها المعقدة، تكمن همسات الماضي، تروي قصة الإمبراطورية العظمى التي حكمت العالم. إنها قصة لا تزال تفك أسرارها، وتلهم البحث والتأمل في دورة الحياة والموت للحضارات، وتذكرنا بأن التاريخ ليس مجرد سجل للأحداث، بل هو نسيج حي من الألغاز والدروس التي تستمر في تشكيل فهمنا للعالم.